[摘要]伴随着人类社会的数字化演进,全球进入政府数字化转型时代。然而,数字政府理论建构却滞后于数字政府实践发展。现有研究从不同视角探讨了数字政府的概念和形态,但仍缺乏系统理论框架以界定数字政府的内涵和外延、理解数字政府的构成要素和治理模式,更鲜有研究对我国数字政府发展水平进行系统性实证评估。本文从政府数字化转型与国家治理现代化的逻辑关系入手,从组织机构、制度体系、治理能力和治理效果四个维度构建了数字政府发展的OPCE理论框架,原创性提出了数字政府发展的评估指标体系,并综合利用定量、定性和大数据等方法评估了我国31个省级行政单位、101个大中城市数字政府的发展水平,进而探析了治理规模、经济发展、信息化程度、政府规模等因素对数字政府发展的影响机理,验证了评估体系的合理性。

[关键词] 数字政府;理论框架;评估体系;OPCE;实证研究

一、引言

进入21世纪,新一轮科技革命蓬勃发展,大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术,作为新兴生产力,冲击着人类社会的基本生产方式和组织形态,并对国家治理体系和治理能力产生重要影响。各国政府纷纷推出数字化转型战略,意图在新一轮治理模式转型中居于引领地位。从2012年起,英国就推出“政府数字化战略”(Government Digital Strategy),美国也推出“数字政府战略”(Digital Government),韩国制定出“智慧政府计划”(Smart Government Plan)。随后,新加坡启动了“iN2015计划”和“智慧国家2025工程”,日本制定了“i-Japan转型战略”,德国开启了“数字化战略2025”和“政府数字化行动”。可以说,政府数字化转型已成为全球不可阻挡的历史潮流。

中国政府亦高度重视数字政府建设在国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用。2015年,国务院推出《促进大数据发展行动纲要》,“十三五”规划将大数据定义为国家基础性战略资源,明确提出大数据要成为政府治理能力提升的关键动力。党的十九大进一步提出“数字中国”和“智慧社会”等概念,“十四五”规划明确提出数字政府建设战略目标。近年来,各地政府纷纷推进数字政府体系建设,将其作为深化“放管服”改革、提升政府治理能力的重要抓手,变“群众跑腿”为“数据跑路”,在虚拟空间建立“不打烊”的数字政府。2020年,联合国电子政务调查报告(EGDI)显示中国数字政府建设在全球已经进入“非常高”的水平,其中在线服务指数位居全球第9,[1]这充分凸显了作为后发型国家的中国在数字时代治理探索中的引领角色。

中国数字政府建设成就的取得,离不开“自上而下”和“自下而上”相结合的独特发展路径。一方面,发挥社会主义集中力量办大事的制度优势,通过宏观调控、战略规划、大型基础设施工程等,“自上而下”推动政府信息化,进而带动整个社会信息化的“跨越式”发展。20世纪90年代形成了以“三金工程”为先导的政府信息化浪潮,21世纪初进一步形成“一站两网四库十二金工程”体系,成为全社会信息化的重要基础设施。另一方面,社会信息化发展到一定程度后,又“自下而上”倒逼政府数字化转型。数字经济与数字社会的到来为数字政府建设提供了新的经济社会基础,电子商务、互联网金融、移动支付、社交媒体、移动互联网的普及深刻地影响着政府与市场、社会的关系以及政企社互动方式,客观上推进着政府职能的优化、治理方式的调整和组织形态的转型。譬如,数字时代带来了广泛的网络参与和政民互动,促使我国逐渐构建起了制度化、稳定性和常态化的民情民意吸纳、社会风险感知和民意诉求回应体系。[2]中国政府的数字化转型就是在国家与社会的双向互动中不断迭代发展的。

中国数字政府建设成绩斐然,然而,现有研究在政府数字化转型的理论构建、概念界定和构成要素上尚未进行系统而全面的阐释,更缺乏对我国数字政府发展水平客观而全面的实证评估。中国数字政府建设的实践经验,在全球范围内为数字政府的概念演进和理论体系构建赋予了特殊意涵。本文拟从政府数字化转型与国家治理现代化的逻辑关系入手,系统阐述数字政府的概念及其内涵演变;从组织机构、制度体系、治理能力和治理效果四维度搭建OPCE模型,以理解政府数字化转型的过程及效果,进而建构出评估数字政府发展水平的指标体系,结合中国31个省级行政单位和101个大中城市数字政府发展水平评估结果及动力机制,论证该模型的合理性和适用性。

二、政府数字化转型与国家治理现代化:一个理解数字政府的理论框架

政府数字化转型已成为我国国家治理现代化的重要驱动力量。国内外学者敏锐观察到政府数字化转型之于治理理论发展乃至全球范围内治理范式变迁的意义,分别从不同理论视角及实践案例探讨了数字政府的概念和形态,进而呈现出数字时代新兴信息技术驱动政府改革及治理模式转型的多样化类型、机制和路径。

(一)数字政府概念的界定与发展

数字政府并没有统一而明确的概念,它随数字技术在政府和社会中的应用和渗透而不断丰富、拓展和延伸。20世纪70年代末,有关数字政府的研究已经出现,彼时主要关注的是数据库、微机等新技术在公共部门中的应用,被形象地称为“办公自动化”。90年代末,互联网和大型办公软件开始普及,对传统公共服务供给模式产生影响。“电子政务”(E-government)的概念应运而生,并在全球范围内产生广泛影响。Garson将其定义为:“借助ICT技术生产和传递公共服务的过程”;[3]联合国、OECD和美国公共行政学会同样认为,“电子政务是利用网络信息技术传递信息和公共服务给公众的现象”。[4]不难看出,该定义深受新公共管理思潮的影响,在“工具-目的”思维逻辑下,将电子政务看成是跨越时间和距离、传递公共服务的新手段。[5]

随着数字技术的蓬勃发展,尤其是微博、微信、APP、抖音、小程序等新型社交媒介借助移动互联网和智能终端,迅速渗透到经济社会的各个角落,对人们的生产生活产生革命性冲击,早期电子政务的概念受到诸多挑战。其实,简·芳汀最初用“虚拟政府”的概念,而非电子政务,目的就在于突出技术与组织、制度、网络等持续互动而形成的复杂性政治权力运作属性。[6]受制于管理主义范式的局限,电子政务概念已难以概括大数据时代政府治理的全部意涵,于是,“维基政府”、“众包政府”、“平台政府”、“弹性政府”[7]、“敏捷政府”、“自助政府”等概念被纷纷提出,用于更好地归纳、概括和提炼政府数字化转型所呈现出来的不同面相、属性、特征,甚至范式变迁。正如戴长征和鲍静所言,伴随政府数字化转型而来的,可能是一种与农业社会“单向控制”和工业社会“代议互动”迥然不同的,基于信息社会的“数字协商”治理范式。[8]邓利维也大声疾呼,数字时代治理(DEG)已远远超过了新公共管理的范畴,它是涉及技术、组织、权力、价值等多层面,整体性、立体化的治理范式变迁。[9]

综合而言,数字政府概念随着数字技术的发展而日趋复杂,且总体上呈现出技术、组织、制度等层面的渐序深化。换言之,数字政府不仅渗透于微观组织管理层面,更多是宏观制度治理层面的变革。然而,现有研究对数字政府概念的理解依然是碎片化和片面化的,它更多聚焦于狭义层面的服务能力、业务流程、技术应用等电子政务场景,忽略了国家治理,乃至“国家-社会关系”广义层面数字政府内涵全面、系统而深度的挖掘。基于此,本研究将数字政府概念重新界定为:数字时代,技术赋能政府和技术赋权社会两种机制共同作用而建构的新兴治理体系。这蕴含着新兴科技驱动的政府及社会组织机构变革、制度政策体系重塑、治理能力提升和治理效能优化等内涵,旨在构建由政府、科技企业、社会组织、媒体和社会公众等多元主体共享治理资源、众智协同共治的数字治理生态。

(二)数字政府评估的理论演进

过去几十年中,国内外已出现大量有关数字政府发展指数的量化评估。然而,由于数字政府概念理解不一、方法路径多元、价值理念差异等原因,现有数字政府发展指数间的异质性显著,但大体可分为政府供给侧、社会需求侧两种类型。

1.政府供给侧评估

所谓政府供给侧评估,是指以政府供给为中心,通过统一的量化标准,对数字政府的建设情况或功能实现的客观评估。这类评估出现最早,数量最多,影响也最大,其主要方法是通过对政府官方网站等数字政府设施进行内容分析。比较典型的如Stowers很早就通过建立统一标准,并从在线服务、用户帮助、导航、合法性、信息结构和可访问性六个维度,对美国联邦和州政府的148个官方网站进行了内容分析和量化排名。[10]布朗大学公共政策研究中心也用类似的方法,自2001年开始,对全球198个国家2166个政府网站进行评估,并将评估维度扩展至18个。①此外,Holzer和Kim[11]、中国互联网络评估中心、国家行政学院、清华大学相关团队等也都从政府供给角度,建构其评估指标,分别对美国各大城市、全球互联网用户比例最高的100个城市、中国省级和地方政府等各级各类政府官方网站,进行内容分析和量化评估。(① 布朗大学公共政策研究中心评估政府网站的18 个功能包括:出版物、数据库、音频剪辑、视频剪辑、外语支持、无广告、无额外费用、无用户费用、残疾访问、隐私政策声明、安全政策声明,交易数字签名、信用卡支付选项、电子邮件联系信息、发表评论区域、电子邮件更新选项、网站个性化选项和PDA 可访问性。)

然而,通过统一标准进行内容分析的评估方法具有内在局限。首先,它更多从形式上评估数字政府建设的外显内容,难以从实际运行过程中,反映出数字政府的实质功能。[12]其次,它只能从实然的角度反映数字政府的标准化建设,而不能从应然的角度判定哪些功能和服务才是数字政府建设的范畴,尤其在缺乏“成本-收益”分析的情况下,只能引导数字政府建设的“标准做法”,难以反映切合当地实际的“最佳答案”。[13]最后,它忽略了公众和企业等用户群体的主观感受,缺乏对参与性、责任性、响应性等公共价值的回应。[14]

为解决上述问题,Baker开始用更加精准的哥特曼量表,代替只反映有或无的二分量表;[15]Rorissa等在系统比较各大指标的情况下,建构了一套最为关键的“核心指标”;[16]更多的学者,如Alghamdi[17]、Zhao[18]等,开始针对不同国家的教育、环保、健康、住房等具体领域,分别进行专门的数字政府评估。再如,Stamati、郑磊、郑跃平等也分别推出了专门针对社交媒体、数据开放、移动政务等领域的数字政府评估。[19]

2.社会需求侧评估

所谓社会需求侧评估,是指以社会需求为中心,通过公众或企业等用户的主观体验,对数字政府建设成果的主观评估。这类评估出现较晚,但发展迅速,能很好地解决政府供给侧评估统一标准难以切合地方实际的问题。[20]尤其对用户接触和使用技术,及对技术的理解、认知、接受、信任和互动过程的深度挖掘,便于更好反映出数字政府治理效果的社会反馈。[21]从研究方法看,它包括“专家评估”和“用户评估”两种类型。前者突出专业权威性,分成情景评估、启发评估、主题评估等不同专家打分情景;后者突出在人机交互基础上,通过向用户发放调查问卷等形式,评估数字政府的可用性、便利性、可及性、信任性和满意度等。[22]基于此,Papadomichelaki发现了网民访问政府网站的三大动机:(1)随机浏览;(2)已知项搜索;(3)任务交互。[23]Baker等评估了政府网站内容或功能的可用性、用户满意度、可访问性和公众参与度;[24]Reddick和Zheng在此基础上进一步分析了公众对移动政务应用的信任、需求和接受情况等。[25]

社会需求侧的主观评估方法同样具有局限性。一是在缺乏坚实统计学基础的情况下,不管是专家评估,还是用户评估,均难以避免选择性偏误。二是在缺乏网站内容等客观量化指标的情况下,基于主观问卷的调查质量通常差异较大。为克服上述局限,Ellinga等在受控实验室环境和真实环境下,分别改进了网络调查问卷的评估方法。[26]Hassan和Lee[27]从决策者的角度,提出了一个影响数字政府建设成功的框架。②更多的学者,如Tavana[28]、Siskos[29]等,则是在综合视角下,将政府供给、社会需求的不同指标融合到一个更为全面而系统的框架下,以实现对数字政府发展更具信度和效度的评估。更为典型的是联合国数字政府发展指数(EDGI),也是在政府供给和社会需求双向融合的视角下,从在线电子政务实体、数字化人力资源水平和电信基础设施三个维度进行评估。③(② 该分析框架包括管理、资源、社会经济和治理四个一级指标,政治、立法、管理、范围、技术、非技术、社会和经济八个二级指标。③ 其中,在线电子政务实体包括公共服务、公众参与和政民互动等不同维度;数字化人力资源水平通过初等、中等和高等教育识字水平和毛入学率来衡量;电信基础设施用个人电脑、固定电话、移动电话拥有量、互联网用户、电视用户和在线用户占比来衡量。)

综合来看,现有数字政府评估存在如下不足:首先,尚未覆盖数字政府全部意涵。数字政府具有依技术、组织、制度顺次递增的概念意涵,但现有评估不管是供给侧,还是需求侧评估,均围绕政府网站或社交媒体等技术微观层面展开,较少在国家治理宏观层面关注政府数字化转型带来的科层组织变革、制度体系重塑等深层内容。其次,研究方法局限,现有研究不管是客观内容分析,还是主观问卷调查,均基于政府网站展开,而很少关注微信、支付宝、小程序、微博、APP、抖音、人民网、百度等多元化载体的数字政府功能和应用,以及在此基础上形成的基于大数据的新型评估方法。最后,缺乏本土化综合评估。国内相关评估要么只关注技术层面,要么只评估政府网站,要么只聚焦数字政府的某个维度,很少有切合我国本土实际的数字政府综合性调查评估。这成为本研究的价值所在。

(三)数字政府评估的OPCE理论框架

本研究结合经典的政府供给侧和社会需求侧评估模型,对中国数字政府建设的大量案例进行归纳分析,提出“组织、制度、能力和效果(OPCE,Organization-Policy-Capacity-Effectiveness)”理论框架,以阐释中国情境下数字政府的构成要素和内涵维度。组织、制度和能力维度与数字政府内涵中的组织、制度和技术相对应,符合TOE、DOI等经典模型揭示的内在逻辑;①且这三个维度和效果维度,又与政府供给和社会需求的现有评估模型相对应,前三个维度呈现数字政府建设供给的不同方面,第四个维度是前三个维度建设效果的衡量,体现了社会需求侧对数字政府应用的反馈。(① TOE 是Davis1989 年提出的理论模型,认为影响个体或组织采纳意向新技术的因素包括三个层面:技术(technology)、组织(organization)和环境(environment);DOI(diffusion of innovation)是Rogers 提出的创新扩散模型,认为影响组织采纳一项新技术(或制度)的原因包括组织内部因素、外部因素、领导者个体因素等。)

第一,数字政府的组织机构维度。早在20世纪50年代伍德沃德等人就发现,“技术会影响组织结构,进而影响管理效果”。[30]20世纪80年代,业务流程再造(Business Process Reengining)运作在私人管理领域迅速兴起,哈默和钱皮认为,充分利用数字技术,将科层组织基于专业分工的组织架构,变为直面顾客需求的业务流程,就能大大提高企业效率。[31]业务流程再造思想传到公共管理领域,成为新公共管理思潮的重要组成部分。“无缝隙政府”认为数字技术将科层部门间“串联式”的业务流程,变成“围绕公众需求”的“并联式”业务流程。[32]数字技术不但从横向上重塑科层部门间的业务流程,而且从纵向上促使科层结构“扁平化”和“弹性化”。[33]近年来,移动互联网、物联网、工业互联网的广泛渗透,正在进一步颠覆传统以地理空间分割为基础的科层组织边界,可能对我国“多层级、广地域、厚历史”的科层体系,产生化学反应或基因重组式的影响。[34]所以,政府数字化转型会带来科层结构及其伴随的组织机构变革,是数字政府评估的重要维度之一。

第二,数字政府的制度体系维度。数字技术影响政府制度,一是革新政府与市场间的制度体系。数字技术推动传统资本主义向利基资本主义②过渡,它需要与传统市场监管迥然不同的制度体系。[35]在零边际成本和共享经济的市场环境下,规范市场秩序的传统政策法规正受到巨大挑战;[36]微信、支付宝、亚马逊等平台经济,在承接越来越多传统政府职能的同时,也在重新定义政府与市场的边界和制度体系。[37]二是革新政府与社会间的制度体系。凯文·凯利很早就预言数字技术带给人类社会的最终命运和结局将是:分布式、去中心和自组织,[38]换言之,传统社会强结构、强标准、强控制的中心化制度体系,正在向网络化、参与型和弹性化的多元化制度体系转变。三是革新具体领域的制度体系,甚至重塑制度的产生和运行机制。传统基于问题、方案、决策、执行、评估的阶段性政策范式,正在向决策者与公众密切互动、决策与执行交叉融合的新政策范式转变。[39]所以,政府数字化转型会带来政府与市场、社会间制度体系的变革,是数字政府评估的重要维度之一。(② 注:利基市场(niche capitalism),又叫缝隙市场、壁盒市场或针尖市场,是指那些被市场中有绝对优势的企业忽略的某些细分市场;在利基市场中,企业会选定一个很小的产品或服务领域,集中力量进入,并成为领先者。)

第三,数字政府的治理能力维度。现有研究多关注数字技术在微观管理层面对政府效率、效益和效能的提高,较少在国家与社会关系下讨论“技术赋能”和“技术赋权”两种机制对国家治理能力的系统重塑。一方面,技术向社会赋权。随着数字技术对社会的广泛渗透,丰富的数字政府应用愈益成为公众获取政府信息、监督政府行为、参与政府事务的重要手段,尤其是大规模的网民政治表达和网络舆情压力,逐渐对公权力运行产生结构化、制度化和稳定性的制约、监督和规范机制。[40]另一方面,技术向政府赋能。政府数字化转型会系统提升政府的吸纳能力、决策能力、整合能力、濡化能力和回应能力等治理能力,[41]这不但在政府与社会间实现动态化民情民意汇聚、社会风险感知、智能化决策辅助和个性化民意回应,且在政府内部实现管理的精细化、精准化和人性化,建立起“以人民为中心”的公共服务体系和基于大数据的主动式、预防式、参与式和互动式国家治理体系和治理能力。[42]所以,政府数字化转型带来了治理能力的提升,尤其是国家与社会层面的治理能力,更应成为数字政府评估的重要维度之一。

第四,数字政府的治理效果维度。政府数字化转型提升治理效果可表现在以下四方面:其一,覆盖度。数字政府应用要客观上覆盖不同地域、城乡、年龄、职业、教育水平等人群,使其能够公平且便捷地接触到这些数字政府应用,避免产生“数字鸿沟”或“政治极化”等问题。其二,渗透度。数字政府应用不但应易于被各类人群接触,更关键的是被其广泛接受、信任和使用,才可避免出现耗资巨大的数字政府应用却无人问津而成为“僵尸工程”的怪象。其三,回应度。数字政府应用被公众接受和使用后,要在政府和公众间形成新的互动机制,促使政府从事后、被动、应急式和运动化的民意回应,变成事前、主动、预判式和常态化的民意回应。其四,满意度。一切政府行为的根本目的是人民群众满意,这也是政府数字化转型提升治理效果的终极价值体现。

OPCE理论框架是一个结构完整且逻辑统一的有机体。一方面,其按照“技术-组织-制度”维度,逐级深化数字政府从微观物理外显层面到宏观社会建构层面,不断扩展、拔高、抽象、延伸的建设成分和概念意涵;另一方面,其按照“技术-功能-效果”维度,回到数字政府建设的终极目的和价值原点,在国家与社会的宏观视野下,分析政府供给侧的数字政府治理能力,以及与之对应,社会和公众需求侧的数字政府最终产生的治理效果。

三、数字政府发展的评估指标体系

基于OPCE四要素理论框架,本文首创性提出数字政府发展的评估指标体系,以对中国数字政府发展水平进行全面、客观且精准的评估(见表1)。

(一)指标体系核心维度

OPCE数字政府理论框架下建构出的指标维度具有重要意涵。首先,组织机构维度侧重评估数字政府发展的主导机构与参与主体。数字政府建设应在统一、专业、权威的政府部门领导下统筹推进,条块部门间数据整合、流程重塑、业务贯通等离不开“领导小组”、“临时办公室”等灵活和高效的党政协调组织。与此同时,只有实现以非政府组织为代表的社会力量与政府在互动平台上的有机协同,数字治理才能成为一个政企社协同共治的治理系统。因此,考察数字政府发展的社会组织状况亦有必要。

其次,制度体系维度侧重评估数字政府发展的政策完备度。从“电子政务”到“数字政府”政策的演进,传递了不同政府认知或态度变化的信息,涉及政策信念、顶层设计、政策议题或业务架构的调整,[43]需系统考察和全面评估。本研究从数字政府和数字生态场域分别考察其制度设置,前者聚焦数字政府发展规划、数据管理、数据标准与安全等政府本身的政策体系,后者强调政府通过制度创新推进数字产业、数字经济、数字社会的政策激励。

再次,治理能力维度侧重评价政府依托数字技术辅助决策、管理、规制和服务等能力的程度。设置平台管理、数据开放、政务服务、政民互动四个二级指标,全面衡量数字政府发展各类功能载体的健全性、便利性、互动性、安全性等。平台管理指标重在考察政府门户网站的功能完备程度;数据开放指标考察数据开放平台的建设配备情况;政务服务指标考察政府为公众提供便民服务、为企业提供商事服务的数字化平台建设及服务水平;政民互动考察地方政府是否借助数字技术为政府和社会互动开辟了丰富多元的有效渠道等。

最后,治理效果维度侧重分析数字政府发展与人民群众满意度、获得感之间的关系,强调以公众视角考察数字政府体系建设的成效。这一维度主要以各类数字政府功能载体和应用的覆盖度、渗透度、回应度和满意度来综合考量。覆盖度指数字化公共服务的普及程度,通过政务APP、微博、抖音等应用的下载量、关注度、发文量等予以衡量;渗透度指数字化公共服务在公众生活中受到关注和使用的程度,以各省/市有关数字政府的百度指数、微信城市服务数量等来考量;回应度考察政府官员征集民意、回应诉求的情况;满意度指标采集公众对政务服务的主观评价来考量,如公众对政务抖音的点赞数和政务APP评分等。

(二)指标体系的构成及权重

数字政府发展指标体系由4个一级指标、12个二级指标、65个三级指标构成。城市层级评估体系区别于省级之处在于,在治理效果一级指标下,为“渗透度”另增“支付宝城市服务市均端口数”“微信城市服务端口数”两个三级指标,以衡量城市层级数字化公共服务供给的完备程度。一级指标权重比例不变,根据新增指标适当调整三级指标权重。下表呈现省级数字政府发展评估体系及权重。

(三)评估方法与指标计算

本次评估针对我国大陆31个省、101个大中城市展开。后者在国家统计局公布的70个大中城市基础上,纳入所有副省级城市、省会城市,以及2019年GDP排名前80位城市。不同评估阶段使用如下方法:一是指标体系形成过程中运用德尔菲法;二是选取2省5市展开预调查与预评估;三是背靠背采集海量数据,并进行交叉验证和多轮比对核查,以控制数据质量;四是大数据分析。大数据方法发挥海量数据优势,将抽象、模糊、低维的数字政府概念,进行具象、清晰、高维的立体化呈现,加深对其状态、分布、变化趋势的全面理解。[44]

该评估对政府官方网站数据、微信和支付宝中城市服务、政务APP、政务微信、微博、抖音等大数据进行内容分析,并借助百度指数、人民网领导留言板等大数据进行综合评估。

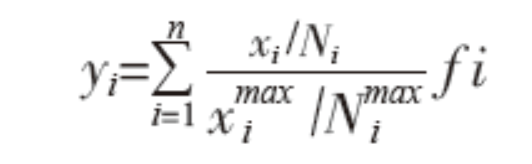

指数计算按“三级指标确立与数据汇总→缺失数据处理→计算三级指标→计算二级指标→计算一级指标→计算数字政府发展总指数”流程展开。针对政务APP和政务抖音的公众评分等指标存在少量数缺失值的情况,通过地理位置临近省/市的平均值予以填补。地理位置临近的地方政府,经济社会发展往往具有同质性,数字政府发展水平较为相似。截面数据无法通过数据的时间延续性进行填补时,通过空间相关性插补缺失值。指标计算分两类情形:(1)当三级指标为二分类变量(是或否)时,三级指标得分为其相应权重值1或0;(2)当三级指标为连续型变量时,通过如下公式计算:

其中,yi表示第i个三级指标最终得分;xi表示某省或地级市该项指标的具体数值;Ni表示某省或地级市的人口总数;图片表示各省或地级市该项指标得分的最高值;图片表示各省或地级市人口数的最高值;fi为三级指标权重值。三级指标得分确定后,通过加总顺次得到二级指标,具体计算公式如下:

其中yi表示第i个二级指标最终得分;xi表示三级指标具体得分。以此类推,分别得到一级指标得分和数字政府发展总指数。

四、数字政府发展评估结果分析

按照上述指标体系和评估方法,对31个省和101个大中城市的数字政府发展水平进行评估。研究发现,在省级层面,数字政府发展水平整体最高的是上海、浙江、北京、广东等经济社会发达地区,相反,经济社会发展相对落后的青海、新疆、云南等地的数字政府发展也较落后。从OPCE的不同维度来看,首先,在组织机构方面,广东、江苏和安徽的得分最高,尤其安徽在电子政务、“互联网+”、数字政府、大数据等领域,均成立了相应的管理机构和领导小组,将其得分明显拉高;广东则因发达的社会组织力量,而领先全国,其智慧城市产业创新联盟、大数据协会、人工智能产业联盟等社会力量,正在形成良好的组织生态优势。其次,在制度体系方面,浙江得分最高,其已经颁布了《数字化转型标准化建设方案》《公共数据和电子政务管理办法》《公共数据开放与安全管理》等诸多重要而影响深远的数字政府政策;广东、上海、山东、福建等紧随其后,但大多数省份得分不及60%,说明数字政府制度体系整体尚待完善。再次,在治理能力方面,浙江、上海最高,均达37.2,尤其在“最多跑一次”“一网通管”等领域,呈现出优势明显的全国领先地位。最后,在治理效果方面,北京数字政府应用的渗透度和回应度领先全国,上海覆盖度、渗透度得分较高,浙江满意度指标则为全国最高,而其他多数省份得分仅占总分的33.3%,说明还有较大提升空间(见图1)。

城市层面数字政府发展水平与省级类似,即与经济社会整体发展水平趋同。101个大中城市的数字政府发展总得分在31.9-82.2分之间,平均分为53.8分,标准差为10.0,呈现较大地域差异。深圳、杭州、广州等长三角和珠三角GDP较高的城市数字政府发展水平较高,中西部地区,尤其是东北和西北城市,数字政府发展水平整体较低。组织机构、治理能力和治理效果与总分的分布类似,均为深圳、杭州、厦门、宁波等城市得分最高,西部城市相对落后,与经济社会发展水平一致;然而,制度体系得分却呈现出不同规律,贵阳制度体系最为完备,郑州、西安、石家庄等城市亦较完备、得分较高,体现了中西部城市在制度体系方面的率先创新探索。

在省市两级数字政府发展OPCE框架下,分别进行一级指标的相关性分析(见图2),发现各指标维度之间呈现显著正向关联。这一方面说明指标建构的科学性和合理性,即无论省级抑或城市层级的数字政府发展,OPCE各评估维度间均表现出高度稳定性与关联性。另一方面,也说明数字政府发展是涉及组织机构建立、制度体系完善、治理能力提升和治理效果体现的综合发展过程,各指标互促互进,不可偏废,尤其要在系统化的指导下,树立数字生态的发展理念,既重视党政机构的设立、统筹与引领,社会力量的孕育、协同与参与,政策体系的驱动、辐射与激励,又重视各类政务平台的渗透、开放与应用,政民互动的畅通、活跃与回应,如此方可形成数字政府持续发展的内生性持续创新动力,促进数字政府快速、平稳、健康发展。

五、数字政府发展的影响因素分析

测量出省、市两级数字政府发展实际水平后,进一步对影响其发展的因果机理做深度探究。研究发现,数字政府发展OPCE理论框架和评估体系质量可靠,其评估结果在不同维度、不同层面符合中国数字政府发展的实际情况,能够成为省、市两级地方数字政府评估和解释的有效理论工具。

(一)省级数字政府发展的成因诊断

通过国家统计局网站,采集2019年省级层面统计量,做数字政府发展水平及其四个维度的相关性分析(见表2)。研究发现,外部数字生态环境驱动省级数字政府发展:第一,治理规模。人口规模作为治理规模的代理变量,与数字政府发展水平显著正相关,但这更集中在组织机构和制度体系方面,对治理能力和治理效果的影响不显著,原因可能是治理规模大的省级行政单位,治理系统更复杂,更需及时革新组织机构和制度体系,但这并不意味着其经济社会整体水平更高,所以对治理能力和治理效果影响不显著。第二,经济发展水平和开放程度。人均GDP和外商直接投资占比均与省级数字政府发展水平及其四个维度正相关,这符合经济发展为数字政府建设提供资源基础,经济开放激发数字政府创新的解释逻辑。第三,信息化水平和创新活力。从研发和互联网就业人员比重与产业创新程度两个代理变量来看,后者主要影响组织机构、制度体系和治理能力这些数字政府的建设过程,而前者主要影响治理效果。第四,政府公共服务承载压力。各省数字政府发展水平与公务人员占总人口的比重显著负相关,但与公务人员服务的企业数量显著正相关,这都符合单位公务人员业务承载量越大,越需要数字政府技术提高效率的解释逻辑。

(二)城市数字政府发展成因诊断

通过《中国城市统计年鉴》,收集2019年101个大中城市的统计量,做与数字政府发展水平及其四个维度的回归分析(见表3)。研究发现,外部数字生态环境驱动城市数字政府发展。第一,治理规模。模型(1)显示城市人口规模与数字政府发展水平显著正相关,但模型(2)至(4)显示,其主要体现在组织机构和制度体系方面,对治理能力和治理效果的影响不显著,这与省级层面规律类似,解释逻辑亦同。第二,经济发展水平和质量。模型(1)至(5)显示人均GDP与城市数字政府发展水平及其四个维度均显著正相关,这符合经济发展为数字政府建设提供资源基础的解释逻辑;且模型(4)显示第三产业占比与治理能力显著正相关,这一步印证除了经济发展水平外,其结构和质量也影响数字政府发展。第三,政府资源。模型(1)显示财政收入占GDP比重越高,城市数字政府发展水平越高,但模型(2)至(5)显示,这仅体现在治理能力方面,与组织机构、制度体系和治理效果关系不大。这说明财政能力为数字政府建设提供资源基础,尤其是技术平台等治理能力的建设更离不开财政支持。第四,信息化水平与创新活力。模型(1)显示互联网从业人数和科技研发人数占总就业人数的比重,均与城市数字政府发展水平显著正相关,这说明数字政府发展深受外部数字生态环境的影响。第五,政府公共服务承载压力。模型(1)显示,城市公务人员数占总人口数的比重与数字政府发展水平显著负相关,且模型(4)显示,公务人员人均服务企业数与治理能力显著正相关。虽然整体上没有省级层面更明显,但却符合政府公共服务承载压力越大,越需要数字技术提高效率的解释逻辑。

六、结论与讨论

推进国家治理体系和治理能力现代化是我国现阶段全面深化改革的总目标,也是我国政府改革与治理转型的时代命题。充分利用新兴科技革命最新成果,尤其是日新月异而又迭代创新的数字与智能技术,可切实推进政府数字化转型,优化国家治理体系,提升国家治理能力。

本研究基于“技术赋能”和“技术赋权”双重机制,整合数字政府评估的政府供给侧模型与社会需求侧模型,原创性地提出数字政府发展的OPCE理论框架,并基于对地方数字政府建设的实证调研构建了中国数字政府发展评估的指标体系。这既在理论上对数字政府概念进行了本土提炼和构成要素的系统阐释,又在实践上通过对省份和大中城市的实证评估,客观地评估了我国数字政府建设的现状并描绘了数字政府建设的宏观图景,更进一步结合统计分析检验了数字政府差异化发展的影响因素,阐明数字政府建设的动力机制,为未来的政府数字化转型提供了理论和实践依据。

当然,本文对中国数字政府发展水平的综合评估尚有一定局限性。一是OPCE指标体系在承载更多维度的情况下,相对弱化了传统测评中基于政府网站的权重占比和精细程度,尤其是为保证指标体系的全面性和测评信度,不得不选择政务服务、数据开放、政民互动等指标中最为关键的部分进行测评;二是社会需求侧的主观反馈在评估指标体系中权重较小,目前只有政务抖音点赞个数和政务APP使用者打分两个子指标,缺乏对政府网站、政务新媒体、政务热线等系统的使用者体验评价;三是测评数据采集的局限性,譬如目前仅覆盖大中城市,尚未实现所有地级市全覆盖,另外现阶段仅有截面数据难以评估指标体系的跨时适用性。未来研究将针对上述问题逐步完善评估指标体系,深化对数字政府发展水平影响因素的分析。

[参考文献]

[1]United Nations. E-Government Survey 2020.

[2]Jiang J Y,Meng T G,Zhang Q. From Internet to Social Safety Net:The Policy Consequences of Online Participation in China. Governance,2019,32(3):531-546.

[3]Garson G D. Public Information Technology and E-Governance:Managing the Virtual State,Raleigh. North Carolina:Jones and Bartlett Publishers,2006.

[4]Jaeger P T. The Endless Wire:E-government as Global Phenomenon. Government Information Quarterly,2003,20(4):323-331.

[5]Jaeger P T. Assessing Section 508 Compliance on Federal E-government Web Sites:A Multi-method,User-centered Evaluation of Accessibility for Persons with Disabilities. Government Information Quarterly,2006,23(2):169-190.

[6][美]简.E.芳汀.构建虚拟政府——信息技术与制度创新[M].邵国松译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[7]Janssen M,Voort H. Adaptive Governance:Towards a Stable,Accountable and Responsive Government. Government Information Quarterly,2016(33):1-5.

[8]戴长征,鲍静.数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察[J].中国行政管理,2017(9).

[9]Dunleavy P,Margetts H,Bastow S,Tinkler J. New Public Management is Dead—Long Live Digital-era Governance. Journal of Public Administration Research and Theory,2005,16:467-494.

[10]Stowers G. Becoming Cyberactive:State and Local Governments on the World Wide Web. Government Information Quarterly,1999,16(2):111-127.

[11]Holzer M,Kim S T. Digital Governance in Municipalities Worldwide:An Assessment of Municipal Web Sites throughout the World. Newark,NJ:National Center for Public Productivity,2004.

[12]Johnson K L,Misic M M. Benchmarking:A Tool for Web Site Evaluation and Improvement. Electronic Networking Applications and Policy,1999(9):383-392.

[13]Kaylor C,Deshazo R,Eck D V. Gauging E-government:A Report on Implementing Services Among American Cities. Government Information Quarterly,2002,18(4):293-307.

[14]Karkin N,Janssen M. Evaluating Websites from a Public Value Perspective:A Review of Turkish Local Government Websites. International Journal of Information Management,2014(34):251-363.

[15]Baker D L. Advancing E-government Performance in the United States through Enhanced Usability. Government Information Quarterly,2009(26):82-88.

[16]Rorissa A,Demissie D,Pardo T A. Toward a Common Framework for Computing E-government Index. Proceedings of the 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance,2008.

[17]Alghamdi I A,Goodwin R,Rampersad G. A Suggested E-government Framework for Assessing Organizational E-readiness in Developing Countries. Informatics Engineering and Information Science,2011.

[18]Zhao Q. E-government Evaluation of Delivering Public Services to Citizens Among Cities in the Yangtze River Delta. International Information and Library Review,2010,42(3):208-211.

[19]Stamati T,Papadopoulos T,Anagnostopoulos D. Social Media for Openness and Accountability in the Public Sector:Cases in the Greek Context. Government Information Quarterly,2015,32(1):12-29.

[20]Bertot J C,Jaeger P T. User-centered E-government:Challenges and Benefits for Government Web Sites. Government Information Quarterly,2006,23(2):163-168.

[21]Jansen J,Vries S D,Schaik P V. The Contextual Benchmark Method:Benchmarking E-government Services. Government Information Quarterly,2010,27(3):213-219.

[22]Elling S,Lentz L,Menno de Jong,et al. Measuring the Quality of Governmental Websites in a Controlled Versus an Online Setting with the ‘Website Evaluation Questionnaire’. Government Information Quarterly,2012,29(3):383-393.

[23]Papadomichelaki X,Mentzas G. A Multiple-item Scale for Assessing E-government Service Quality,Electronic Government,2009.

[24]Baker D L. Advancing D-government Performance in the United States through Enhanced Usability Benchmarks. Government Information Quarterly,2009,26(1):82-88.

[25]Reddick C G,Zheng Y. Determinants of Citizens’ Mobile Apps Future Use in Chinese Local. Governments:An Analysis of Survey Data. Transforming Government:People,Process and Policy,2017,11(2):213-235.

[26]Elling S,Lentz L,Menno de Jong,et al. Measuring the Quality of Governmental Websites in a Controlled Versus an Online Setting with the ‘Website Evaluation Questionnaire’. Government Information Quarterly,2012,29(3):383-393.

[27]Hassan M H,Lee J. Policymakers’ Perspective about E-Government Success Using AHP Approach:Policy Implications towards Entrenching Good Governance in Pakistan. Transforming Government People Process and Policy,2019,13(1):93-118.

[28]Tavana M,Zandi F,Katehakis M N. A Hybrid Fuzzy Group ANP-TOPSIS Framework for Assessment of E-government Readiness from a CIRM Perspective. Information & Management,2013,50(7):383-397.

[29]Siskos E,Askounis D,Psarras J.Multicriteria Decision Support for Global E-government Evaluation. Omega,2014,46:51-63.

[30]Woodward J. Management and Technology. London:H.M.S.O,1958.

[31]Hammer M,Champy J. Reengineering the Corporation:A Manifesto for Business Revolution. In Harper C,Thomas D H. Process Innovation:Reengineering Work through Information Technology. Harvard Business School Press,1993.

[32][美]拉塞尔·M·林登.无缝隙政府——公共部门再造指南[M].汪大海,吴群芳译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[33]Ho T K. Reinventing Local Governments and the E-government Initiative. Public Administration Review,2002,62(4):434-444.

[34]赵金旭,孟天广.科技革新与治理转型:移动政务应用与智能化社会治理[J].电子政务,2019(5).

[35]Anderson C. The Longer Long Rail:How Endless Choice is Creating Unlimited Demand. Random House Business Books,2009.

[36][美]杰里米·里夫金.零边际成本社会:一个物联网、合作共赢的新经济时代[M].赛迪研究院专家组译.北京:中信出版社,2014.

[37]Rochet J C,Tirole J. Platform Competition in Two-sided Markets. Journal of the European Economic Association,2003,1(4):990-1028.

[38][美]凯文·凯立.失控[M].东西文库译.北京:新星出版社,2014.

[39]Janssen M,Helbig N. Innovating and Changing the Policy-cycle:Policy-makers be Prepared!. Government Information Quarterly,2018(35):99-105.

[40]孟天广,赵娟.网络驱动的回应性政府:网络问政的制度扩散及运行模式[J].上海行政学院学报,2018(3).

[41]孟天广,张小劲.大数据驱动政府治理能力提升——理论架构与模式创新[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2018(31).

[42]赵金旭,孟天广.技术赋能:区块链如何重塑治理结构与模式[J].当代世界与社会主义,2019(3).

[43]黄璜.中国“数字政府”的政策演变——兼论“数字政府”与“电子政务”的关系[J].行政论坛,2020(3).

[44]孟天广.政治科学视角下的大数据方法与因果推论[J].政治学研究,2018(3).

原文刊发:《中国行政管理》2022年第6期

作者:

赵金旭,山东师范大学公共管理学院副教授;

赵娟,北京化工大学文法学院副教授;

孟天广(通讯作者),清华大学社会科学学院副院长,长聘副教授,博士生导师

| 欢迎光临 中外艺术研究生招生信息网 (http://kaoyan.art/) | Powered by Discuz! X3.2 |