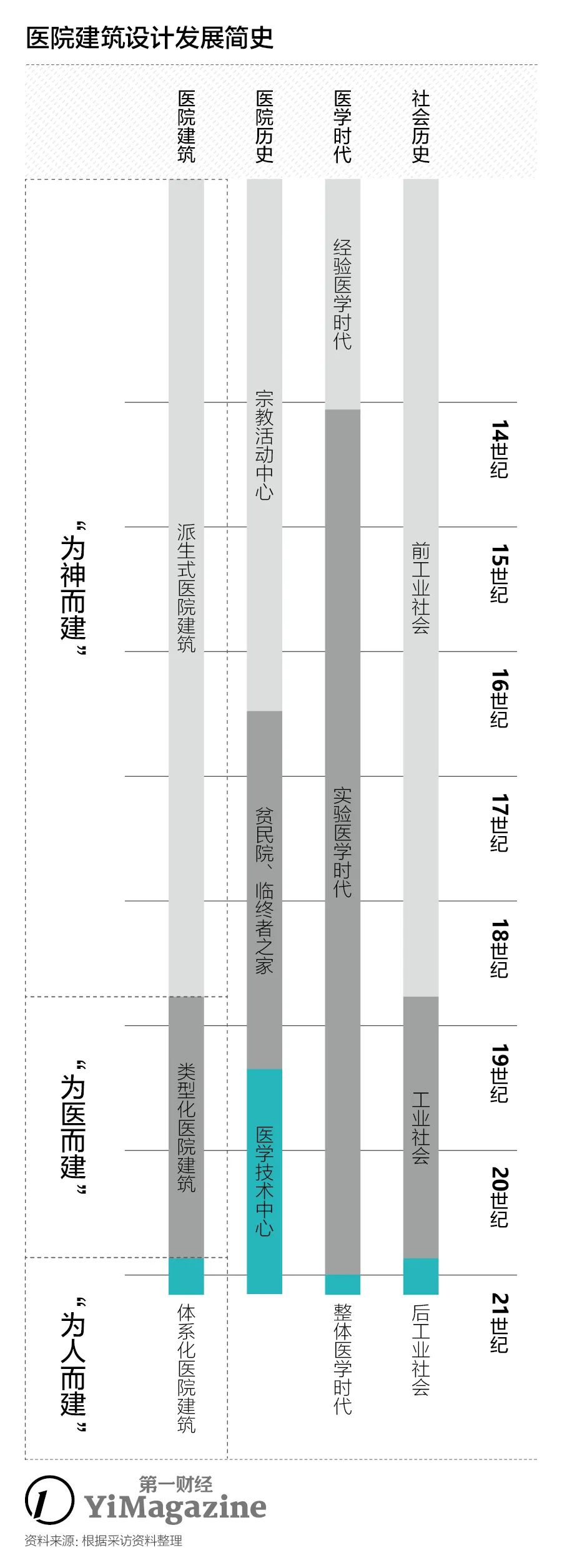

在中国经历新冠疫情峰值的2月,武汉各个医院里人满为患的照片传遍网络。透过那些照片,普通人看到的可能主要是医疗资源如何被挤兑,医疗建筑设计师邢立华看到的却是另一些问题。 “你把医院建造成迷宫之后,会带来什么后果呢?这次疫情就暴露出来了。比如病患到处乱走,传染了医护人员和其他患者。”邢立华对《第一财经》YiMagazine说。他是深圳市建筑设计研究总院本原设计·医疗建筑设计研究院的院长,主导过多个医院设计项目。 在医院建筑设计中,流线设计是重要一环。清晰的医院流线可以有效分流患者,从而提高就诊效率,降低交叉感染的可能性。在此次武汉火神山、雷神山与方舱医院的建设过程中,涉及到流线的“三区两通道”就是抗疫“标配”。  武汉方舱医院是中国独创的抗疫医疗解决方案。 三区即清洁区、污染区和半污染区,两通道指医务人员通道和病人通道。这样的流线设计方式其实并非应对疫情的新发明,它本就是设计传染病医院的常见思路,用以分隔病人、医生与易感者。 但正如邢立华所言,中国公立医院流线设计不清晰的情况很常见。不过,公允地说,在目前中国医疗资源并不充沛且极度不平衡的现实情况下,以响应极端情况的能力要求反推,以此定义医院设计,似乎也并不合理。“传染病科室平时不挣钱,而且它的能耗成本比非传染病科室高,用来收治其他普通病人又太奢侈了。因为用不到,所以很多医院没有动力去做这件事情。”北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授郝晓赛说。她师从中国着名建筑学家、“非典”时期北京小汤山医院设计者黄锡璆。 那是否应在医院建设之初就引入可实现平疫快速转换的弹性设计呢?这便涉及到一个关键问题,即医院的建设和维护成本,医院的设计理念则与之密切相关。因疫情受到关注的流线设计短板不过是中国医院设计的众多问题之一,中国医院设计最大的问题,也许是从根本上就对设计不够重视。 “很多医院的扩建和改建工程一开始都只是关心规模和资金,往往忽略了设计。”南京鼓楼医院原副院长马戎曾对《第一财经》YiMagazine(原《第一财经周刊》)如此表示。扩建后的南京鼓楼医院于2013年获得在全球颇具影响力的WAN医疗设计奖,是首个来自中国的获奖项目。 郝晓赛调研过国内大量的医院建筑,新冠疫情爆发以来,她最大的反思点也与设计相关。“我们的问题在于,对医疗服务的刚需这么大,建了这么多医院,但对本土医院建筑设计研究和试验项目的建设投入很少,研究与设计实践也存在脱节现象。”郝晓赛说。 她同时表示,在现阶段讨论医院设计,理解中国医疗的发展现状很重要,“从医院建筑史发展角度,欧美已经进入‘为人而建’的阶段,我们仍处于‘为医而建’阶段。《健康中国2030规划纲要》提的也主要是医疗服务的公平性和可及性,保障全民健康。”  在中国医院设计师的行为手册中,“效率”通常是一个关键词。在中国的公立医院,你一定熟悉以下场景:门诊、医技、住院三幢大楼各自分开,医院像一座巨大的治病工厂,病人来回运输自己……“三分式特别讲效率,医生不动病人动,(医生)单位时间能处理很多病人,病人则花少量的钱就享受到能救命的服务,这是很现实的解决办法,那么就医体验一定会差一点。”郝晓赛说。 三分式布局其实并非中国特色。从全球医院建筑发展的历史来看,这一布局方式在20世纪的西方也占主流,它体现医院这一场所在诞生之初的目的,即病患聚集共享资源,降低成本。 不过,在追求效率最大化的原则下,中国的医院设计妥协的可能不光是体验,有时甚至涉及安全,比如本文开头提到的流线问题。 邢立华认为,医疗建筑设计的特殊性在于它高度依赖所奉行的医疗模式,即医疗和保险制度决定了医院的管理逻辑,管理逻辑又决定了医院功能和布局逻辑,它们再进一步决定医院的设计结果。 邢立华喜欢强调医院设计的首要准则是“安全”。和文化、商用类建筑不同,一家医院——尤其是公立医院——往往很难在视觉设计上先声夺人。“医院是以功能性为主的建筑,它的本质是一台精巧的治疗机器。”邢立华说。 2012年,由他主导设计的香港大学深圳医院正式投入使用。医院由深圳市政府投资、香港大学管理,拥有2000多张床位,是一家体量庞大的公立三级甲等医院。 港大医院的设计亮点是独创的立体交通接驳系统,在当时这是一个大胆的尝试。这个想法源于邢立华自身的看病体验。中国很多大医院的周边都存在严重的交通拥堵问题,“如果是自己开车去,经常还没到医院就堵了,基本上没个三四十分钟你都进不去,进去了也找不到车位。” 邢立华认为交通瘫痪带来的连锁反应是低质量的就医体验,甚至可能会极大地影响救治率,而且在医院周边制造新的城市交通问题。团队最终引入交通枢纽建筑的双首层系统:将地下一层打通为大量可以通风采光的下沉庭院;在主广场下面设置一套无风雨的接驳系统,将公交车和出租车引流至负一层,既能将人流快速疏导至医院,也让病人免于风吹日晒;这样的设计思路还延伸到了医院周边,利用“单循环”的交通策略快速疏解交通压力。 流程与空间的结合是医院设计的关键点,但这一点往往难以被察觉。为了便于管理,医院通常会把挂号、收费和取药集中设在一层门诊大厅,抽血化验、超声检查这样的检测点集中分布于另一楼层的某个固定区域,内科、外科等一般检查则根据科室划分,又散落在不同楼层。如涉及到急诊、住院等不同楼区,病人的跋涉距离会更长,这无疑是一种消耗。 邢立华的设计思路是,把原本分散的医疗资源集中于数个中心,围绕医院重点学科的多中心诊疗模式就此建立起来,妇科和产科合并,心内和心外合并,验血、验尿和B超、心电检测紧邻布局——如果我们代入一位孕妇的视角,会发现她的产检将因此轻松很多——如今,很多医院开始采用这样的功能布局,但在以前不多见。 “医院是最能体现复杂性和矛盾性的建筑类型,”邢立华说,“好的医院设计一定是寻找到一个最佳的矛盾平衡点,达到整体最优。” 医疗峰值和日常诊疗的反差便是医院设计需要考虑的矛盾之一,也是此次疫情用惨痛代价呈现的问题:疫情期间患者暴增,武汉医院的常规设计又很难满足传染病患者的收治要求。修建符合隔离标准的临时医院是首要任务。 参照2003年“非典”疫情期间的北京小汤山项目,仅数天时间,火神山、雷神山两座医院在武汉市蔡甸区和江夏区建成。现任中国中元国际工程有限公司医疗首席总建筑师的黄锡璆作为技术支持专家参与了设计工作。 自然,小汤山医院的经验也被搬到了火神山与雷神山的设计图纸上,比如一脉相承的洁污分区理念。小汤山医院启用了分流医护人员与病人的双通道模式,医护人员在非必要时不进入病区,通过传递窗来传递药品和食品,需要进入病区时,必须通过专门的医护人员通道,全副武装后方可进入。 火神山沿用了双通道的设计,并按照“三区”原则设置出清洁区、半污染区和污染区,同样是为了降低感染风险。 另一方面,在火神山和雷神山的建设中,也可以看到较明显的经验升级。比如小汤山的主要材料是质地轻巧的板材,火神山和雷神山则采用了现成的集装箱。黄锡璆表示,后者的做法“速度更快,且尺寸更容易统一”;床位间的间距也扩大了。小汤山医院的床位间距为12米,火神山扩大到了15米,虽然这样的间距依然不够理想。 临时医院的建设与改造是对设计师的一次大考。“无论小汤山非典定点医院还是这次疫情期间的新医院,实际上是我们国家一个独创的、很解决问题的方案,你是疫情最早爆发的地方,没有什么经验可以借鉴。”郝晓赛对《第一财经》YiMagazine说。 那么回到常态下,设计又该如何提高医院的日常抗风险能力?以医院的空气控制系统为例,常态下的医院都为正压系统,目的是让病房里的空气往外流,防止病人二次感染;但当传染病发生的时候,病人成了传染源,情况得反过来,这个时候应该用负压系统。尽管国内许多医院已将正负压系统转换提上日程,但它离真正实现还有一段距离——它意味着更明确的评价标准,以及更多的投资。 民营医院在这个层面上已经有更多积极的尝试。比如上海嘉会国际医院在设计建造之初便纳入了可以灵活调整室压的VAXBOX空气控制系统,这是一种与前文提到的正负压系统类似的空气控制系统,当然它造价不菲。  上海嘉会国际医院把每一间病房都设计得一模一样。 嘉会的设计方是美国知名建筑设计事务所NBBJ,服务对象包括Google、亚马逊、腾讯、三星等大公司。嘉会的合作方美国麻省总医院也由它设计。 许多美国经验被沿用。比如病房的布局设计。不像大多数中国医院的病房那样左右对称,嘉会的病房都是一模一样的——包括设备的摆放位置——这样虽然浪费了空间,但能避免医护人员因工作习惯造成操作误差。 嘉会并非公立医院,但它设置了500张床位,在国内民营医院中已属相当规模。NBBJ为嘉会引入了大量花园庭院的设计,大部分病房都能看到室外景观。对于无法满足条件的病房,NBBJ的设计思路是将房间与回廊拼接起来。人们穿过独立回廊即可感受外部景观,不用焦躁地居于封闭空间内。 NBBJ中国医疗总监David C. Duff也参与过包括上海儿童医学中心和上海市第六人民医院在内的多个公立医院的设计项目,他表示不同的项目可能指向不同的设计方法,但贯穿其中的设计理念并非截然不同,“公立医院也可以和民营医院一样吸引人。设计应该有意义,而且便于使用者理解。”Duff对《第一财经》YiMagazine说。 Duff所说的其实是医院设计中的微观层面,也是邢立华观察到的中国医院设计中最欠缺的部分,“医院设计有宏观、中观、微观三个层面。在宏观层面我们做得不是很差了,比如港大深圳医院,你放欧美发达国家也是个很漂亮的医院;我们在中观信息层面现在也取得了长足的进步,开始引入专业的医疗工艺;但在微观层面,站在个体使用者角度来看,细节就差了很多。”  港大深圳医院设计了类似交通枢纽建筑的双首层系统。 而且医院的使用者不止医生、患者及其家属,还包括其他维护医院运转的角色,如医务人员、清洁工、安保等,他们的体验也在设计师的关注范围内。 疫情期间,设计咨询公司IDEO就将目光投向了医护人员的健康与安全。“我们刚刚结束一个项目,是帮助芝加哥一个大型医疗机构设计一套清晰、准确的信息和流程,指导抗疫前线的医护工作者正确穿着和使用个人防护设备。”IDEO医疗及健康业务执行总监Tim Peck对《第一财经》YiMagazine说。 以智能技术为工具设计和改进医疗系统,在当下有紧迫的现实意义,更直接预示着未来的医疗设计方向。随着人工智能和互联网技术的发展,智慧医疗在全球范围内都是热门话题,它对医疗设计的推动作用已有所显现。 智慧医疗信息化与媒介技术的发展降低了医疗对线下场景的依赖度,远程医疗成为整个医疗链条中的关键一环。线上挂号、App导航、远程会诊、大数据看诊等情境正在成为现实。这些改变对医疗的物理空间提出新的要求,自然也会影响到医院设计,比如未来的医院也许不必再为挂号区预留大量空间了,“新技术让医院一些传统的伦理功能开始消解,这是一个动态过程,设计界也在观察。”邢立华说。  新技术已开始让医院一些传统伦理功能消解。 但另一方面,“现阶段的中国公立医院还不是一个高精尖场所”,郝晓赛说。她认为智慧医疗离真正落地还有一段距离。在复杂的情形下,所谓的“智慧化”并不能解决所有的问题——例如,年轻人可以选择在App上预约挂号,老年人却依然受困于无止尽的排队与等待,他们并非信息化时代的直接受益者。 郝晓赛告诉《第一财经》YiMagazine,智慧医疗由智慧医院系统、区域卫生系统以及家庭健康系统组成。其中区域卫生系统帮助不同医疗机构搭建信息平台,提升医疗资源的合理分配——其前提其实是分级诊疗制度,而这一制度在国内始终未能有效推行。 换言之,智慧医疗在一段时间内对中国医院设计的影响也许比技术界设想的要小。对中国的医院设计师来说,倒是黄锡璆博士多年前讲过的一句话更值得思考,“让病人走最短的路看完病,是我搞设计最大的原则。” 新冠肺炎出现以来,疫情虽致使生活停摆,但也赋予了一些领域加速度。从产品、医院到城市,甚至全球化,设计思维渗透到社会的更多层面,设计正在以更大的“野心”承担更多的社会职责。 我们可以把这场危机作为反思和改变的契机,来看设计可以对社会医疗体系、制造业、高新技术领域做出何种改变,最终它是否会重塑人与人、人与环境的关系。这种改变不仅仅是应急的,同时也可望在未来数年内成为新的商业发展动力。 《第一财经》YiMagazine杂志5月刊将以设计特刊的形式集中讨论后疫情时代的设计。                |